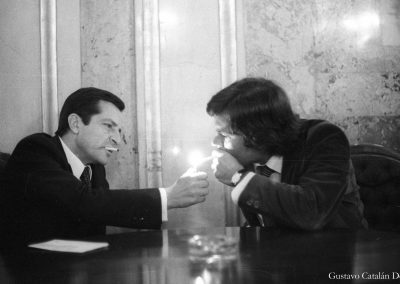

La muerte de Franco puso fin a casi cuatro décadas de dictadura en España, dejando un legado de represión, división social y un sistema político autoritario. La capilla ardiente, instalada en el Palacio de Oriente, fue un evento cargado de simbolismo, reuniendo a miles de seguidores que rendían homenaje al dictador en un ambiente de solemnidad y reverencia, mientras el país se preparaba para redefinir su futuro. El uso del ritual funerario y la puesta en escena del cuerpo de Franco en un ataúd abierto, refuerza su imagen como figura central del régimen y el culto a la personalidad que caracterizó su dictadura.

La imagen captura el complejo papel simbólico de un cuerpo sometido a un proceso de destierro material y transcendencia simbólica. El cuerpo yacente de Francisco Franco se convierte en el núcleo simbólico de la composición, articulando las acciones y las disposiciones de los cuerpos que lo rodean. La exposición pública del cadáver no es una decisión inocente, sino una puesta en escena cuidadosamente diseñada para perpetuar su poder incluso tras la muerte. Este tipo de representación remite a prácticas históricas donde los líderes son presentados como figuras inmutables, trascendentes y casi sacralizadas, destinadas a permanecer en la memoria colectiva. El catafalco y el ataúd abierto, rodeado de velones y coronado por un crucifijo, transforman la imagen en un ritual de transición. Este espacio religioso, acompañado de símbolos de autoridad terrenal y espiritual, construye una narrativa donde el cuerpo de Franco no solo es el objeto de reverencia, sino el centro de un discurso de legitimidad y continuidad.

A la izquierda, la figura de un hombre que se cuadra en el saludo fascista, proyecta una acción cargada de ideología y memoria política. Este gesto, codificado dentro del imaginario franquista, no solo reitera la lealtad hacia el líder muerto, sino que también reactiva el discurso simbólico del régimen en el momento de su desaparición física. Desde una perspectiva crítica, este saludo puede interpretarse como un intento de afirmar la continuidad de la autoridad de Franco más allá de su muerte.

En el contexto histórico de 1975, el acto de cuadrarse ante el dictador yacente evoca un deseo de perpetuar sus valores en un momento en que la estabilidad del régimen se veía amenazada por la inminente transición democrática. El cuerpo del hombre se transforma en un vehículo de comunicación ideológica, estableciendo un diálogo visual con el cuerpo inerte del dictador, en cuyo rostro se puede apreciar la huella dejada en su labio por alguna de las cánulas quirúrgicas que lo mantuvieron con vida durante días.

En contraste, el cuerpo de la mujer que se persigna al lado derecho introduce una dimensión religiosa y emocional a la escena. Este gesto, íntimo y ritualista, marca un acto de fe que trasciende la ideología política, inscribiendo el evento dentro de un marco de solemnidad católica. Su postura ligeramente postrada y su proximidad al catafalco sugieren reverencia y recogimiento.

Desde una perspectiva performativa, la mujer encarna el papel de la figura devota, presente en muchas representaciones de poder masculino, pero relegada a un rol simbólico de soporte emocional. Su gesto es tanto un acto de despedida como una confirmación visual de la conexión del régimen con la Iglesia Católica, un vínculo que fue clave en la construcción del poder franquista.

El espacio de la capilla ardiente está configurado para enmarcar y magnificar el cuerpo de Franco como objeto central. Los cuerpos de los dolientes, especialmente el hombre y la mujer, se disponen en una relación coreográfica que refuerza la narrativa de poder y memoria. El hombre, de pie y rígido, representa la continuidad de la autoridad ideológica; la mujer, inclinada y en movimiento, encarna la reverencia y el vínculo espiritual.

Esta disposición también pone de manifiesto las jerarquías simbólicas presentes en el régimen franquista: el hombre activo, portador de un gesto explícitamente político, se posiciona como actor principal de la escena, mientras que la mujer, a través de un gesto más íntimo y subjetivo, queda relegada a un papel de acompañamiento emocional. El cuerpo yacente de Franco, preservado en un ataúd abierto, se presenta como una paradoja: aunque muerto, sigue siendo un eje de poder. Su exposición pública funciona como un mecanismo para reafirmar su presencia simbólica, sugiriendo una continuidad que supera ese cuerpo físico.

En contraposición, los cuerpos vivos que lo rodean (los dolientes) parecen ser los encargados de mantener viva su memoria. A través de gestos como el saludo fascista o el acto de persignarse, el espectador percibe cómo los cuerpos vivos actúan como agentes de memoria colectiva, reactivando el discurso político y religioso asociado a Franco. Esta imagen podría interpretarse como una construcción de la memoria visual del poder, donde la disposición de los cuerpos y la escenografía juegan un papel fundamental en la creación de un relato histórico e ideológico. La performatividad del saludo fascista y el acto de persignarse funcionan como dispositivos narrativos que inscriben la imagen en un contexto donde lo político y lo religioso se entrelazan para perpetuar el culto a la personalidad.

Esta escena no solo documenta un momento, sino que también activa un conjunto de significados que reflejan las tensiones inherentes al final de una era y al inicio de una nueva etapa en la historia de España. La disposición de los cuerpos, los gestos y la relación entre los vivos y los muertos no son solo elementos formales, sino narrativas visuales que construyen y deconstruyen el legado del franquismo.